Por Denise Armitano Cárdenas

III – El último bocado

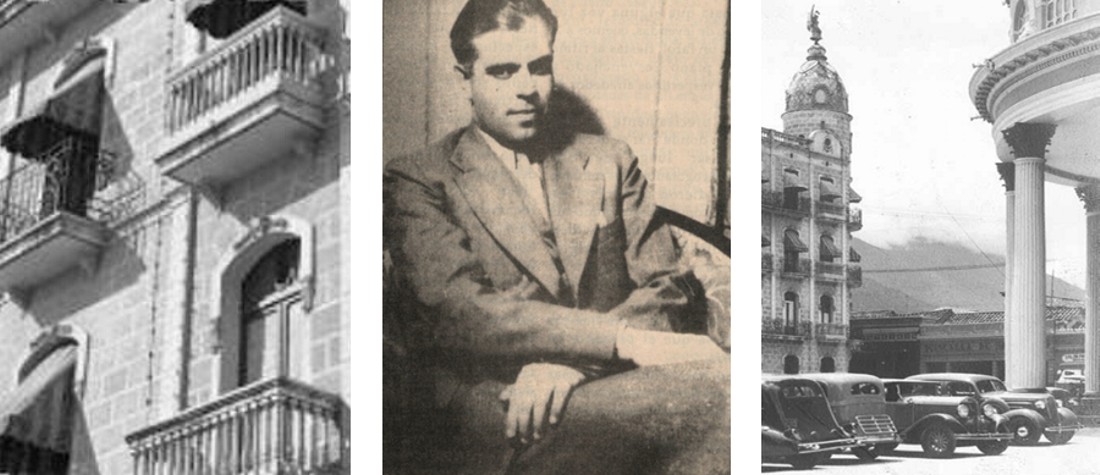

Pero no todas las misiones de Karin habían sido fiascos, ni había tenido que trabajar con gente desagradable y de tan poca estatura moral. Contrariamente al aliento alicorado disimulado con altas dosis de pastillas de menta y regaliz y a la frente sudorienta del capitán ‒ahora autor de un best seller‒ el Dr. Alberto Adriani era un hombre peripuesto y perfumado, incapaz de emanar malos olores. De cabello abundante y grueso, siempre muy engominado, usaba trajes de tela inglesa y corte impecable, camisas almidonadas, corbatas de seda italiana, yuntas de plata y zapatos lustrosos.

Se habían conocido en Ginebra en 1924, cuando un muy joven Alberto, ejerció brevemente el cargo de Cónsul General de Venezuela y luego representó a su país ante la recién creada Sociedad de Naciones. Pero Karin esperó hasta 1936 para buscarlo en Caracas, donde el ahora Doctor en Ciencias económicas se desempeñaba como Ministro de Hacienda del gobierno que acababa de suceder a más de tres décadas de dictadura. Residía en el Hotel Majestic, todo lujo y modernidad, en aquella ciudad para entonces poco cosmopolita.

Alberto Adriani trabajaba hasta tarde, incluso los sábados, y cuando llegaba al Majestic solía pedir servicio a la habitación. El sábado 8 de agosto de 1936, Karin le dejó una nota en la recepción informando que lo esperaría en el Salón inglés hasta la hora que fuera necesario. En post data, una promesa: “Será interesante para usted y para el cacao venezolano”.

Intrigado por la oferta debido a su interés especial por los temas agrícolas, Alberto se dirigió al rencuentro de una dama a la que recordaba delicada y misteriosa. Karin lucía igual de joven que hacía más de diez años atrás, aunque siempre tan pálida. Una bebida escarlata fulguraba en sus manos:

—Es complicado encontrar el Negroni perfecto… he tomado algunos insuperables, pero también los hay mediocres —dijo el joven ministro inclinándose y al tomar asiento.

—Es un cóctel eterno… Parece que hubiera tenido mil vidas y hoy está más vivo que nunca —respondió Karin con la seguridad de quien habla de su propia experiencia.

Cenaron juntos: Adriani pidió lomo de cerdo estofado con papas de Galipán en generosas pociones; Karin consomé y frutas, pero insistió en ordenar champaña francesa que correría por su cuenta. Fue directa:

—Monsieur Adriani, Albert, —dijo con tono aterciopelado—, le he traído finos bombones hechos con cacao de Barlovento y el savoir-faire de mi tierra. Son irresistibles, no hay mucho que pensar, le aseguro que éste podría ser el inicio de una gran alianza… dicen que se avecina una guerra, no lo piense mucho, por el bien de nuestras economías.

Tras probar el primer bombón, la expresión seria y casi severa que solía acompañarle comenzó a borrarse del rostro de Adriani, hasta desaparecer por completo después de cuatro bombones más e igual número de copas de champaña Viuda Clicquot. Cuando el goloso ministro se disponía a tomar de la caja el sexto bombón, Karin lo detuvo, a la vez firme y gentil:

—Ah non monsieur, resérvelo para justo antes de dormir, con una gota de champagne. Haga que se la lleven a su habitación, es mi obsequio. Mañana es domingo, merece descansar.

A la 1:25 de la mañana, envueltos por las notas musicales de una orquesta de baile que se escapaban del Dancing-Hall, subieron en el ascensor, único en la capital, que hacía del Majestic un hotel de vanguardia. Al llegar al piso 3 atravesaron el pasillo alfombrado tomados del brazo, quizás tambaleantes, pero sin perder la compostura. Adriani escoltó a Karin hasta la puerta de su habitación: se despidió con su acostumbrado gesto de inclinación, risueño a pesar de sus ojeras, y asegurando mitad en francés mitad en español que le cacao vénézuélien pronto sería chocolat suisse.

Karin ladeó la cabeza, acariciándolo con la mirada y la sonrisa. Tenía ganas de acercarse a él, rozar su rostro, deshacer el nudo de su corbata, oler su piel aún perfumada y empujarlo a la cama… para vestirlo con un pijama de algodón de Manila, ofrecerle el último bocado de bombón junto a un sorbo de champaña y quedarse a su lado hasta que se hundiera en el sueño profundo y sin retorno. Karin hubiese deseado estar allí y asegurarse de que el tránsito fuese sutil, placentero, imperceptible. Pero debía evitar dejar evidencias, todo tenía que apuntar a un suceso natural.

A las cuatro de la mañana, Karin solicitó que le transfiriesen la llamada a la habitación del Dr. Adriani. Tras siete repiques el hombre atendió, aunque sólo alcanzó a emitir un gemido quejumbroso. Karin le recordó al ministro sus orígenes mediterráneos, le habló en el dialecto de la isla de Elba donde habían nacido sus ancestros. Tal vez le narró el momento en el que Jasón y los Argonautas se detuvieron en esa isla cuando buscaban el vellocino de oro. También pronunció una oración fúnebre en lengua timote, o cuica, del lugar donde se habían asentado los padres de Alberto. Éste se desplomó en su lecho, dejando el teléfono descolgado. Al día siguiente no salió, ni solicitó servicio al cuarto. El personal del hotel pensó que estaría descansando por lo mucho que se excedía en el trabajo.

El lunes 10 de agosto de 1936, el Dr. Alberto Adriani, de 38 años de edad, y con apenas cuatro meses en el ministerio de Hacienda, apareció sin vida en su habitación del Hotel Majestic. No se le conocía afección patológica alguna y la autopsia dictaminó que había muerto de un infarto mientras dormía. Pronto se esparció la leyenda de que había sido envenenado. Nadie supo por quién.