Bahia San Salvador (Brasile), maggio 1986.

“Questa storia la conoscono in pochi e quasi nessuno la ricorda”, esordisce Zelia Gattai, moglie di Jorge Amado e a sua volta scrittrice nota. Accomodata finalmente tra i cuscini di grosso lino verde d’una poltrona di vimini, anticipa che parla della felicità e da come le brillano gli occhi si capisce che ne ha un’idea sua, su cui deve aver ragionato a lungo. Il pomeriggio l’ha trascorso a darsi da fare attorno al tavolo di caoba del luminoso soggiorno, accanto al marito e alla segretaria-dattilografa che ogni giorno da anni ha il compito di copiare a macchina quanto ha scritto Jorge Amado, che scrive ogni giorno. A un tratto, visto che ero lì, mi hanno permesso di aiutarli. “Si tratta solo di fare un po’ d’ attenzione…”, mi avverte la segretaria, timorosa della mia inesperienza. Così comincio anch’ io a raccogliere i fogli sparsi per riunirli nell’ ordine del numero indicato su ciascuno, nell’ angolino in alto a destra. Ogni tanto ce ne scambiamo qualcuno finito fuori posto.

Sull’enorme piano color salmone prende forma una costellazione di piccoli cumuli di fogli extra-strong riempiti quasi per intero di caratteri corsivi. Sono non so quanti capitoli della nuova telenovela destinata alla Rede Globo, di Roberto Marinho. “Roberto è un personaggio controverso, gli dicono oligarca e vorrebbero dirgli ben di peggio; per me è un amico che ha nascosto più d’ uno di noi comunisti quando eravamo perseguitati dalla dittatura militare e in gioco c’era la vita. E’ anche un mio editore, ma questo conta meno””, dice Amado en passant, senza che nessuno dei presenti abbia fatto finora alcun cenno al famoso editore. Marinho è un classico tycoon, forte personalità e sicuro talento non limitato agli affari, la sua TV è la quarta del mondo, 120 milioni di spettatori ogni giorno. Un potentato politico e culturale, oltre che fonte di profitti milionari. La sua figura è discussa, oggetto di frequenti polemiche, penso quindi che il tono un po’ aggressivo con cui Amado ha voluto ricordarmelo abbia inteso evitare domande imbarazzanti.

Io mi stringo nelle spalle. Poichè Amado ha smesso di parlare ma non cessa di guardarmi, sento e mostro un sia pur rispettoso fastidio. Guardo la moglie, che a sua volta rivolge un’occhiataccia al marito, mi prende per mano e mi accompagna a visitare la casona, illuminata d’un acceso caleidoscopio di colori. Nella città più antica e ricca di testimonianze dell’epoca coloniale del Brasile, questo di Rio Vermelho è il quartiere delle celebrità: a quattro passi, sulla stessa rua Alagoinha, abitano i cantautori Caetano Veloso e Maria Bethania, fratello e sorella, bahiani di razza. Per la ripida scaletta d’ ingresso, scendiamo in strada. Non si vedono bianchi, tra i pochi passanti. “Jorge dice che a Bahia ci sono solo sfumature di mulatto”, sentenzia Zelia che invece è puro bianco-italiano. E a dispetto dell’amore che gli porta da tutta la vita, anche in questo, senza intenzione, contraddice il marito. Spinta dalla voglia di ristabilire il buon umore, mentre stiamo rientrando annuncia: Stasera potremmo cenare yoruba, le piace la cucina africana?”.

Amado, intanto, non ha affatto perduto la voglia di dire la sua sui pettegolezzi che presume possano essermi arrivati all’ orecchio e lui vuole smentire, quanto meno mettere nel contesto che ritiene giusto. Adesso lo fa con marcata bonomia, la moglie deve aver trovato il modo di ammansirlo. “Sa come ho comprato questa casa? Con i soldi dell’imperialismo americano. . . Beh, diciamo con i dollari che Hollywood mi ha pagato per i diritti cinematografici di “Gabriela, clavo e canela”, capito!” Il Monumento, come a un tratto la moglie lo chiama, stavolta accompagnandosi con uno sguardo canna da zucchero, è Jorge Amado-scrittore.

Da lui il popolo brasiliano si fa raccontare cosa sente quando soffre o quando è felice, per poter nominare i propri stessi sentimenti, riconoscerli e sentirsene rassicurati. I romanzi di Amado sono i più venduti. Ricompongono pagina dopo pagina l’identità di un paese immenso e tanto contraddittorio che storia e geografia faticano a farlo stare insieme. Poi le parole diventano volti e gesti, col calar del sole entrano in format TV nei saloni di ville e appartamenti da 5, 10 milioni di dollari così come nei tuguri delle mille e mille favelas. E compiono l’incantesimo: la vita reale, quella del paese intero si ferma, per un’ora resta sospesa tra l’oceano e la foresta. Calamitati in massa dallo specchio elettronico, dal nordeste cangaceiro al sud italo-tedesco cento milioni di brasiliani si vedono riflessi negli archetipi meticci di Jorge Amado, amori e tradimenti, passioni, desideri e malizie di ciascuno di essi. Grandi protagoniste, le donne: eroine predilette dall’ autore.

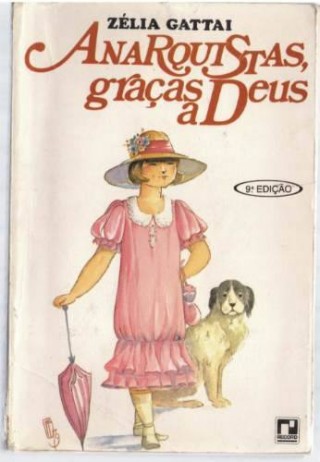

Orgoglioso della propria fama e nondimeno a disagio sul piedistallo, da come la guarda si capisce che il Monumento di Jorge Amado è invece la moglie. Non perde una parola del suo discorso. “La felicità –dice Zelia- è quell’ attimo o quei pezzi di vita in cui uno sente di essere appagato, senza più ansie, timori, rammarichi, attese. . . Non importa il motivo: perchè siamo abbracciati all’ essere amato o perchè siamo riusciti a saldare l’ ultima rata di un debito, perchè abbiamo contribuito a salvare una vita o stiamo rischiando la nostra per la causa in cui crediamo, perchè abbiamo ritrovato il cane smarrito o ci è nato un figlio. . . In questi momenti ci sentiamo leggeri come non mai, liberi dalla solitudine, unici al mondo eppure più vicini che mai a tutti gli altri. . .” Amado sa che Zelia sta per parlare della Colonia Cecilia, è stato lui a convincerla a scriverne la storia, anni addietro. Una storia che per Zelia ha molto a che vedere con la felicità.

E’ la vicenda d’un folto gruppo d’italiani del Veneto e della Toscana che a metà Ottocento inseguono un’utopia egualitaria fin dentro la foresta del Mato Grosso. I nonni di Zelia, Francesco Arnaldo Gattai, e la moglie, Argía Fagnoni, energici trentenni già genitori di tre figli, sono tra quanti seguono il filosofo Giovanni Rossi e il maestro brasiliano Carlos Gomez fin davanti a Pedro II, il Magnanimo, di passaggio a Milano. Vogliono convincere l’ Imperatore del Brasile a concedere il terreno necessario a installare nel suo straordinario paese una colonia anarchica. “Una colonia anarchica!”, esclama Zelia per sottolineare il paradosso. Incredibilmente, il Monarca, erede dei Gonzaga Braganza e Austria, discendente dell’ ultimo Sovrano del Sacro Romano Impero, li riceve. O forse li fa ascoltare da qualcuno. Di certo loro arrivano a vederlo per intero nei suoi centonovanta centimetri d’altezza rivestiti nell’ uniforme bianco-oro, per metà ricoperta di nastrini e medaglie. Non stanno nella pelle, lo raccontano a tutti.

“Chissà con quali parole gli avranno chiesto la terra”, si domanda Zelia, anche lei presa dalla meraviglia, mentre racconta. “Imperatore e anarchici a colloquio! Avrei voluto assistere”, dice Jorge Amado. Sorride ammiccante, quando dico che potrebbe essere un tema per la sua prossima telenovela. “Pode”, risponde scettico: potrebbe essere. . . Sembra realismo magico. Invece è storia vissuta. “Abbiamo documenti, e i miei fratelli sono ancora vivi, possono testimoniarlo”, afferma Zelia sicura di sè. Pedro II concede 300 alqueires tra il Paranà e il Mato Grosso, una misura complicata, che varia da regione a regione e tuttavia nell’ agro brasiliano ha resistito all’ introduzione del sistema metrico decimale: equivalgono nel caso della Colonia Cecilia a circa 365 ettari. E subito alcune decine di famiglie già installate in Brasile, cominciano a disboscare e a tirarci su capannoni. Da progetto utopico, Colonia Cecilia comincia a diventare una realtà.

I Gattai, genitori e i quattro figli, s’ imbarcano da Genova sul “Città di Roma”, una carretta del mare di quei tempi, zeppa di emigranti, nel febbraio 1890. Non sanno che due mesi e mezzo prima Pedro II è stato spodestato e costretto all’ esilio. I brasiliani hanno proclamato la Repubblica. O se qualcuno li ha informati, non sanno valutare le conseguenze di quella rivoluzione. O forse –semplicemente- non hanno scelta. Affrontano con coraggio i disagi della traversata nella stiva soffocante del piroscafo. Solo ai passeggeri più sofferenti, quelli che vomitano in continuazione, viene permesso di salire in coperta e respirare l’aria salmastra dell’Atlantico, ma solo di notte. All’arrivo a Santos, la bambina più piccola è svuotata dalla dissenteria. Muore poco dopo. Gli altri si reggono in piedi ma barcollano.

Però è gente dura, sono gli arditi di quell’ esercito di 30 milioni di profughi in fuga dalla fame che l’ Italia unita ha espulso nel giro di un secolo disperdendoli su tutti i continenti. Con una straordinaria concentrazione su quello americano, in entrambi gli emisferi. Ovunque gli italiani arrivano e dissodano terre, costruiscono case, fanno figli. Hanno buona fama. Le pene sofferte per arrivare in mezzo al Brasile, dopo aver attraversato l’oceano, hanno però reso irriconoscibili i Gattai. “Ecco gli zingari”, sentono gridare impietosi i mocciosi in attesa di nuovi arrivi all’ingresso della Colonia, dove giungono su un carro trainato da due cavalli spelacchiati. Sulle loro teste, Francesco Arnaldo e la moglie vedono sventolare un’enorme bandiera rossonera dell’Anarchia.

La prima notte la trascorrono in un capannone di bambù, riempito soltanto dei gemiti e degli umori d’ immigrati anch’essi giunti da poco e altrettanto esausti per lo sforzo e le privazioni. Lo sgomento stringe loro le vene, come quelle di tutti gli altri. Ma i Gattai stringono ancor più forte i denti e appena riprese le energie, cominciano a costruirsi la propria casa, aiutati da quelli che già ne hanno una. Contemporaneamente coltivano la terra, perchè non possono permettersi di acquistare il necessario per riempirsi lo stomaco nello spaccio della Colonia, sebbene gli venga permesso di farlo a credito. “Prima o poi arriva il giorno in cui dobbiamo pagare”, annota diligentemente sul diario Argía Gattai. E mette a bollire mezzo sacchetto di patate dolci.

La giornata nella Colonia Socialista Sperimentale, come si chiama testualmente, è solo lavoro e lavoro. Da rompersi la schiena. Eppure il fine settimana, dopo essersi lavati in una tinozza all’ aperto, in pratica quasi sulla strada, trovano l’energia, la voglia di leggere: I Miserabili, il famoso Je accuse di Emìle Zola sull’ affaire Dreyfus, contro l’antisemitismo nell’esercito francese. Argía riesce a mandare a memoria mezzo Paradiso della Divina Commedia e lo recita nelle occasioni di festa. Tale è il desiderio di riscatto morale, oltre che materiale. La prima sera in cui con la casa non ancora terminata possono dormire sotto il proprio tetto, i Gattai sono tutti sorridenti, ballano a lume di torce vegetali imbevute d’ olio di dendè, si abbracciano, più che addormentarsi a un certo punto gli cedono le gambe, gioia e spossatezza gli oscurano i sensi.

Colonia Cecilia va popolandosi di case immerse dall’ alba al tramonto in una nuvola di segatura, colpi di martello e d’ ascia, grida di bambini. Allo scadere del primo anno c’è anche una scuola; e un’anagrafe, malgrado non sia stato raggiunto alcun accordo sull’ opportunità che rilasci documenti d’identità. Però l’alimentazione continua a essere una scommessa quotidiana. Adulti e bambini si vedono macilenti. Il futuro della città nuova dell’anarchia richiama più spesso un’ allucinazione che quella fusione tra sogno e realtà promessa da Proudhon, Kropotkin e Bakunin per bocca del Dr. Giovanni Rossi. Arrivano a visitarla anche ospiti illustri, botanici e scienziati sociali, come li chiama il positivismo dominante. Lo scrittore Afonso Schmidt testimonia: “Dai Gattai il fuoco è acceso, una fumarola azzurra esce allegramente dall’ unica finestra della casa. . .”.

Le fiamme nel braciere rappresentano già un segno di prosperità in quel mondo di miseria. Questo significa l’annotazione dello scrittore. Tuttavia non assicurano un pasto sufficiente. In piena auge della rivoluzione industriale, i pionieri di Colonia Cecilia sono costretti alle fatiche dell’uomo primitivo per conquistarsi la libertà. Che devono poi cedere nuovamente, almeno in parte, andando a lavorare da giornalieri alla costruzione di strade ferrate e da stagionali per la raccolta del caffè, pur di interrompere la fame. Per mesi e mesi gli affittano le proprie braccia interi gruppi familiari, bambini compresi, che dai sei anni in avanti hanno l’obbligo di osservare lo stesso orario di lavoro degli adulti: dal sorgere al calar del sole arroventato del sub-tropico.

La schiavitù abolita dal magnanimo Pedro II perdura di fatto nelle sterminate fazendas della Repubblica. La maggior parte degli schiavi, migliaia di neri d’ ogni età, non sanno dove andare. Restano dove stanno. Adesso sono salariati. Ma nessuno nota la differenza. E non di rado i nostri immigrati si trovano davanti agli occhi un lavoratore negro legato a un albero e sanguinante per le frustate ricevute. Un monito per tutti. E’ evidente. Eugenio Dal Col, un ventenne appena arrivato dalle Dolomiti, una mattina non resiste all’ indignazione. Con un balzo è addosso al sorvegliante, gli sferra un pugno e gli strappa lo scudiscio. Quello fugge senza guardarsi indietro. Eugenio scioglie dai legacci il nero che a sua volta se ne va di corsa. Nello stesso pomeriggio la famiglia Dal Col viene cacciata dalla fazenda senza neppure ricevere il pagamento dei giorni lavorati.

Zelia interrompe la narrazione, prende fiato. Amado mi guarda incuriosito. Tutti e due aspettano le mie reazioni.

“Del rossonero anarchico, è rimasto solo il nero a tracciare l’orizzonte”, mi viene di dire.

“Allo scadere dei due Anni -riprende Zelia-, i nonni decisero di abbandonare la Colonia. Varie famiglie li avevano preceduti. Altre seguirono. Al terzo anno di vita Colonia Cecilia era praticamente finita. Ultimo ad abbandonarla, l’anarchico Carlo Cardia, il Comandante Cardia, così lo avevano chiamato tutti fino a che è andato avanti l’esperimento. A deciderne il collasso definitivo, tuttavia, non furono l’audacia chimerica dell’iniziativa e le inaudite difficoltà di organizzare una collettività in quelle condizioni proibitive. Fu l’intimazione di sfratto da parte delle autorità repubblicane: il nuovo governo centrale a Rio de Janeiro e quello locale del Paranà, non riconobbero alcuna validità legale alla donazione di Pedro II. Per lasciarli dov’ erano pretendevano dai coloni il pagamento delle terre occupate e delle imposte arretrate. Altrimenti dovevano sgombrare in tutta fretta”.

“Non ce n’è molta di felicità, in questa storia pur straordinaria e commovente”, faccio io.

“La felicità è sottrarsi agli stati di costrizione, e in questo senso, in questo primario bisogno di realizzarsi, Colonia Cecilia rappresenta un tentativo superbo”, replica Zelia, un pò delusa dal mio giudizio.

“Lei è d’accordo con sua moglie?”

“Non voglio mettere in mezzo Hegel, Aristotele e tutti quelli lì –dice Amado-, stendendo un braccio protettore sulle spalle di Zelia. Mi sembra che gli anarchici di Colonia Cecilia e quelli che li seguirono, che non erano tutti anarchici, basti pensare che un bel gruppo in un certo momento voleva costruire una chiesetta di rito cattolico, abbiano però esercitato una meravigliosa creatività nella più cruda concretezza dei bisogni umani e delle possibilità offerte da una natura selvaggia. Questa è estetica allo stato puro! Non i surrealisti, non Kafka e neppure il realismo magico latinoamericano hanno raccontato una storia non dirò altrettanto bella, ma così vigorosa.”

Livio Zanotti